9月13日からの4日間で、東京ビッグサイト(東京国際展示場)にて開催された「国際物流総合展2022 Logis-Tech Tokyo 2022」。前編では物流DXへシフトしている物流業界の覚悟と勢いを表したような、活気あふれる会場をレポートしました。

今回の後編では、ラピュタロボティクスの展示ブースで行われた、興味深い講演についてレポートします。

物流DXとはなんなのか?

初日のラピュタロボティクス展示ブースでは、欧州を起点として世界の様々な企業の経営を支援する、ドイツのコンサルティング会社、ローランド・ベルガーの小野塚征志さんによる、物流DXの最新動向について講演が行われました。小野塚さんは、ロジスティクスやサプライチェーンなどの物流戦略を導くプロフェッショナルであり、多くの著書も執筆。ラピュタロボティクスのアドバイザーでもあります。

さて昨今、よく聞かれるようになったこの「物流DX」。

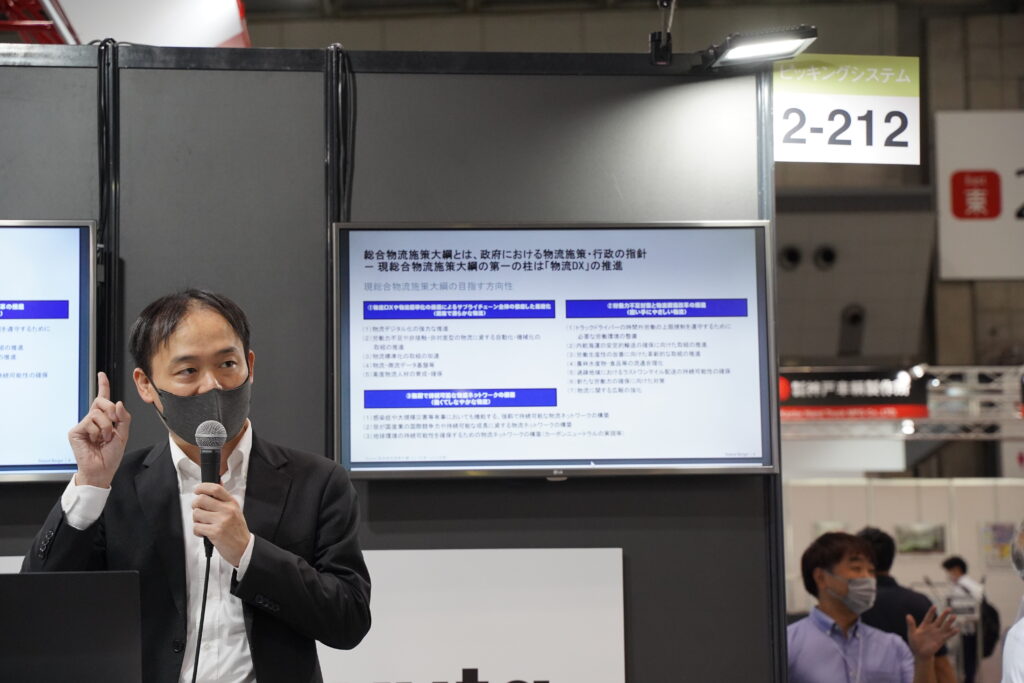

国交省が4年に一度発表する、日本の物流政策の方向性を指し示す「総合物流施策大綱」の最新のものが2021年に発表されました。その中に書かれている3つの柱のうち、第1の柱として

「物流DXや物流標準化の推進によるサプライチェーン全体の徹底した最適化(簡素で滑らかな物流の実現)」

として示されています。国交省も物流DXに関する予算を1.5倍とし、国としても推進していくことを明言しています。

小野塚(以下、敬称略):

端的に言えば、「物流DX」とは、機械化とデジタル化をすすめることで、物流のあり方を変革することです。

日本の現在は、ロボットや自動運転などを実際に現場に導入し、性能の高さを追求していく”機械化”のフェーズです。その過程は、ちょっと欧米や中国とは進み方が異なっています。日本では、人とロボットが協調して生産性を高めることを目指している部分があります。

「人間がロボットに対する指示をうまく出せるようになればもっと生産性が高まる」ということへの気づきなのかもしれません。

また逆に、ロボットがデータを蓄積していき、人間の動き方を学習すれば、さらにロボットに安心して任せられる領域が広がる。その結果、人間は人間しかできない作業に没頭できるようになり、さらに生産性が高まる。

こうして物流センターで、人間とロボットが相互に進化できるようになっていくことは、単なる自動化、機械化ではありません。まさにトランスフォーメーションが起きようとしているんですね。

物流DXの真の目的とは、機械化の先に物流ビジネスの根本を変えること!

この物流DXの先にははたしてどのような世界が待っているのでしょうか。

そのヒントは、中国の物流にあると小野塚さんは続けます。ECが隆盛した中国では、荷物の取扱量が膨大であり、物流費や人件費が高騰する中で、どうやって最適な物流を構築するかが大きな課題となっています。そんななか、中国でトラック配車サービスを手掛けるスタートアップ企業、満幇(Manbang)集団の実例を紹介しました。

「ウーバーのトラック版」と呼ばれる満幇は、中国300以上の都市で貨物サービスを仲介しており、満幇は130万人の荷主と280万人のトラック運転手らに利用されていると言われています。実に全体の8割が利用しているのです!

個人事業主であるトラックドライバーたちは、荷主から荷物を預かり目的地まで配送するのですが、帰路は空になった荷台でガソリンと時間を消費して帰るだけという「非効率」が存在していました。そこに登場したのが、荷主と運転手をつなぐマッチングアプリ「満幇」。ドライバーは行きと帰りで、異なる荷主から配送業務を受注することができるようになりました。荷主からしても、急な出荷でトラックの調達が必要になった場合でも、トラックマッチングのシステムがあればコストを上げずにトラックの確保ができます。

小野塚:

中国には、ほかにもトラックマッチングサービスがあります。しかし満幇が圧倒的なシェアを得た理由は、マッチングの手数料をとっていないことなんです。

通常のトラックマッチングであれば手数料が抜かれてしまうため、荷主も緊急時の利用などに限定してしまいます。通常運送では、コスト高を避けたいから、なるべく自分たちで直接やり取りできるトラックを確保して、安くあげようとする。しかし、満幇は手数料をとられずに使える。つまりタダでマッチングできるから、ほとんどのトラックと荷主が気軽に毎日のように利用しているんです。

では、手数料を取らず無料で提供する満幇のマネタイズポイントはどこなんでしょうか? 答えは、蓄積したトラックの輸送データを使ったファイナンスビジネスです。

中国は日本と法律が異なり、個人事業主としてトラック会社を運営できる。しかし、個人事業主だと信用力がないため、トラックの買い増しや買い替えなどで設備投資したいときの融資に苦労します。しかし満幇を使っていれば、蓄積された配送データが自社の業績証明になります。

また満幇を使っていれば毎日休まず動いていることがデータで提示でき、事故をしていないことも証明できるので、自動車保険の料率が算定できます。

実は満幇は、こうした自動車やトラックを買い換える際の融資や保険など、ファイナンスサービスを提供しており、こちらで大きな利益を得ているのです。

満幇は中国の全トラックの8割という圧倒的なシェアを持つことができていますが、そのトラック輸送のデータが蓄積をすることで、新たなビジネスを生み出したのです。

物流DXとは、ただの自動化や機械化ではありません。

ただテクノロジーを進化させていく、ということではなく、そこから「物流のビジネスモデルを変える」というところにもっていく、というのがポイントなんです。

満幇はテクノロジー面では、スペシャルなAI技術などがあるわけではありません。ただいち早くデータ基盤を構築し、みんなが使いたくなるプラットフォームになったことで、物流のビジネスモデルを変えたのです。

世界から5年遅れの日本の物流ロボティクス化。

それなら日本人の良さを活かした「物流DX」にすればいい!

こうした中国の会社やアメリカの会社によって物流DXが進んでいるからといって、日本はまだまだ…と諦めることはない、と小野塚さんは続けます。

小野塚:

海外の宅配便を現地で利用したことがある方はわかると思いますが、まず再配達なんてサービスはしてくれません。届いても箱は歪んでいるし、何回かに1回はなくすし、壊れているし(笑)。

実は誤出荷率、定時性、破損率なんかで比較すると日本は海外の約100分の1です。こうした日本の物流品質を何が支えているかというと、現場での高い対応力レベルなんです。何かトラブルが起こっても現場のスタッフが考えてなんとかしてくれる。だからコストもちょっと高いけど、物流品質は世界でも群を抜いて高いんです。

欧米の場合は「安い価格でも届けばいい」というのが普通の顧客の感覚。求められないから現場も考えることが少ない。言われた条件をこなしてさえいれば、仕事がまわってしまうんです。

また、日本の物流倉庫では午前と午後でフレキシブルに役割を変えて働くことが珍しくありません。欧米ではそんな働き方はありえません。ピッキングはピッカー専門のスタッフ、梱包は梱包専門のスタッフしか絶対にやらない。

実は欧米では、現場にそのふたつの特徴があったから、人をロボットに置き換えることが速やかに、簡単に行えたと思っています。

はっきりいって、日本の物流倉庫のロボティクス化は、欧米から5年は遅れています。でもこれは決してネガティブになることではないんです。

実際に日本の物流で、現場力の高さを見て思ったのは、「人間の良さを最大限まで活かすDXができるんじゃないの?」ということでした。すべてロボット任せ、機械任せではなく、人間とロボットがうまく協働し、生産性をさらにあげていく、日本ならではのDXを目指せばいいと思っています。

たとえばラピュタロボティクスのロボットが入るあるEC倉庫は、人間とロボットが相互に指示を出し合いながら、”掛け算”で生産性を高めることで、短期間で2倍の生産性をあげています。掛け算なので、現場力の高い倉庫のほうが、ロボットの生産性もあがるということです。

そういうDXのカタチが、実に日本らしいですよね。

ロボットと人間が協調することでお互いの価値を生み出せる。それこそが日本版物流DXの真価になると言えるんじゃないでしょうか。

自動化をスタート地点にして、物流のビジネスモデル変革を目指すべき!

ロボットと協働していけば生産性はあがる。それは目先の課題として解決するかもしれません。しかし小野塚さんは、それはあくまで“スタート地点”だと強調します。

小野塚:

ロボットを使って生産性を上げていった会社は、次は物流のビジネスモデルを変革していくことを目指すべきです。本来のDXとは、コーポレートトランスフォーメーション(3.0)や、インダストリアルトランスフォーメーション(4.0)。ロボットを使ってただ生産性を上げる(2.0)だけじゃなくて、その先に新しい価値を生み出すとか、早く届けることでお客様の満足度が高まるとか、そういったことを念頭においていくべきです。でもそれはすぐにできることじゃないですよね。だから、考えておいてもらいたいのは、千里の道も一歩から。まずは目下の機械化、デジタル化を進めていきましょうということです。一歩ずつ進めていくことで手元の課題をクリアし、その先のお金の稼ぎ方まで変えていく、というところまでステップアップしていければいいのだと思っています。

小野塚さんが提言する日本流の物流DX。より多く、より早くを機械化で達成すれば、必ず物流品質を問われるフェーズが来るでしょう。

ラピュタロボティクスのAMRが導入された現場では、そんな時代にフィットする、ロボットと人との協働のカタチを具現化し、実績を着実に残しています。